心理咨询师等级划分与资格认证现状详解:从体系变迁到职业发展路径

112

112在 “后疫情时代” 的社会背景下,心理健康问题逐渐从 “隐性需求” 转变为 “显性刚需”。据国家卫生健康委公布的数据显示,我国每 1000 人中拥有的心理咨询师数量不足 0.3 人,远低于发达国家 1.2 人的水平;同时,青少年抑郁、职场压力、婚姻家庭矛盾等问题的频发,进一步推高了对专业心理咨询服务的需求。然而,许多人对心理咨询师的等级划分、资格认证体系仍存在认知模糊 —— 曾经的 “三级体系”

在 “后疫情时代” 的社会背景下,心理健康问题逐渐从 “隐性需求” 转变为 “显性刚需”。据国家卫生健康委公布的数据显示,我国每 1000 人中拥有的心理咨询师数量不足 0.3 人,远低于发达国家 1.2 人的水平;同时,青少年抑郁、职场压力、婚姻家庭矛盾等问题的频发,进一步推高了对专业心理咨询服务的需求。然而,许多人对心理咨询师的等级划分、资格认证体系仍存在认知模糊 —— 曾经的 “三级体系” 为何取消?现在市场上的证书该如何选择?成为专业心理咨询师需要走哪些路?本文将从历史变迁、现状解析、职业发展三个维度,全面解答这些核心问题。

一、心理咨询师的等级划分:从 “国家三级体系” 到 “无等级认证” 的变迁

在讨论心理咨询师等级前,必须先明确一个关键时间节点:2017 年。这一年,国务院发布《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》,正式取消 “心理咨询师国家职业资格认证”,标志着沿用 14 年的 “三级等级体系” 退出历史舞台。要理解当前的认证现状,需先回顾这一体系的核心内容。

(一)历史中的 “国家三级等级体系”

2001 年,原劳动和社会保障部推出《心理咨询师国家职业标准(试行)》,2003 年首次组织全国统一考试,逐步形成了清晰的三级等级划分,该体系一直持续到 2017 年取消前,是当时心理咨询师入行的 “唯一国家标准”。

心理咨询师三级(国家职业资格三级):入门门槛这是心理咨询领域的 “入门级证书”,主要面向刚接触心理学的新手,报名条件相对宽松:

学历要求:心理学、教育学、医学相关专业大专及以上学历;非相关专业需本科及以上学历,或大专学历 + 1 年相关培训经历。

能力定位:掌握基础心理学理论(如普通心理学、发展心理学)和简单咨询技能(如倾听、共情、压力疏导),可在资深咨询师指导下,处理轻度情绪问题(如职场压力、考前焦虑),无法独立应对复杂心理问题。

考试内容:分为 “理论知识”(选择题、判断题)和 “操作技能”(案例分析、模拟咨询)两部分,侧重基础知识点的掌握。

心理咨询师二级(国家职业资格二级):进阶执业级二级证书是当时独立执业的 “核心门槛”,面向有一定经验的从业者,报名条件严格:

经验要求:持有三级证书后累计从事心理咨询工作 3 年以上;或心理学、教育学、医学相关专业硕士及以上学历,可直接报考。

能力定位:能独立处理中度至较复杂的心理问题(如神经症性心理问题、婚姻矛盾、青少年叛逆),掌握心理测评工具(如 SCL-90、MMPI)的使用,具备案例分析和方案设计能力。

考试内容:在三级基础上增加 “综合评审”(论文答辩 + 案例督导),要求考生结合实际个案阐述咨询思路,考察实操能力。

心理咨询师一级(国家职业资格一级):行业顶尖(未开放)一级证书在原体系中定位为 “行业权威”,但自始至终未正式开放考试,仅停留在标准文件中。根据原规划,一级咨询师需满足:

持有二级证书后累计工作 10 年以上;

在核心期刊发表过心理学相关论文;

具备督导二级咨询师的能力,能处理严重心理问题或参与危机干预(如灾后心理援助)。未开放的核心原因是:当时行业整体发展不成熟,符合 “10 年经验 + 科研能力 + 督导资质” 的人才极少,暂不具备大规模考核的条件。

(二)等级体系取消的核心原因

2017 年取消国家认证并非 “否定心理咨询行业”,而是基于行业发展的现实需求:

简政放权,激发市场活力:原体系由政府直接主导认证,流程繁琐且灵活性不足;取消后将认证权交给行业协会、专业机构,更符合 “市场化人才评价” 的趋势。

解决原体系的短板:原三级考试存在 “重理论、轻实操” 的问题,部分考生通过死记硬背拿证,但缺乏个案经验和督导支持,无法真正提供专业服务,导致 “持证者多、从业者少” 的困境(据统计,2017 年前累计持证人数超 130 万,但实际从业者不足 10 万)。

与国际接轨:发达国家(如美国、英国)的心理咨询师认证多由行业协会主导(如美国心理学会 APA),强调 “实践小时数 + 督导经历 + 持续教育”,取消国家等级认证后,我国体系逐渐向这一模式靠拢。

二、心理咨询师资格认证现状:证书 “无等级化”,但需辨明 “含金量”

国家认证取消后,心理咨询师证书进入 “第三方主导” 时代 —— 证书不再分 “三级 / 二级”,但不同机构颁发的证书在 “行业认可度”“培训质量” 上差异极大,甚至存在 “山寨证书” 误导考生。要避免踩坑,需先理清当前市场的主流证书类型及选择标准。

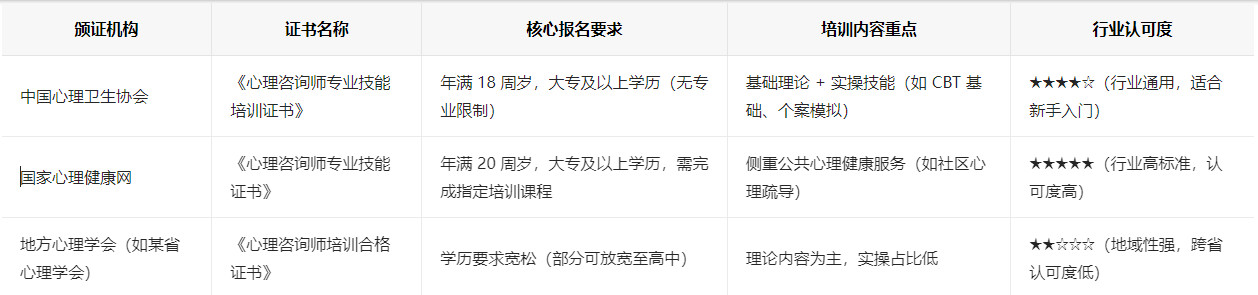

(一)当前主流证书类型及对比

目前市场上的心理咨询师证书主要分为 “行业协会类”“专业注册类”“地方机构类” 三类,其中前两类认可度较高,具体对比如下:

(二)关键认知:“证书≠执业资格”

需要特别提醒的是:当前所有心理咨询师证书均为 “职业技能培训证明”,而非 “国家职业资格证书”—— 这意味着 “拿证” 只是入行的第一步,而非 “能执业” 的终点。行业内判断一个咨询师是否专业,更看重三个核心指标,而非证书本身:

个案经验小时数:至少累计 300 小时以上真实个案(非模拟),且涵盖不同类型问题(如情绪、婚姻、青少年);

督导小时数:每 10 小时个案需搭配 1 小时督导(由资深咨询师指导),避免因经验不足导致咨询偏差;

持续培训经历:是否系统学习过主流咨询流派(如认知行为疗法 CBT、精神分析、家庭治疗),而非仅靠 “入门证书”。

(三)高含金量证书的选择标准

如果计划报考证书,建议从以下 4 点筛选,避免浪费时间和金钱:

看机构权威性:优先选择 “国家级行业协会”(如中国心理卫生协会、中国心理学会),避免 “某某研究院”“某某培训中心” 等无备案的机构;

看课程实操占比:优质课程的 “理论:实操” 应接近 1:1,包含 “模拟咨询演练”“个案督导” 模块;若仅为 “线上录播课 + 刷题”,则含金量极低;

看后续支持:是否提供 “个案实习机会”(如对接公益咨询平台)、“长期督导资源”,而非 “拿证即结束服务”;

看行业认可度:可通过 “心理咨询师职业发展平台”(如简单心理、壹心理)查询 —— 这些平台入驻咨询师的证书要求,往往能反映行业主流标准。

三、心理咨询师的职业发展:从 “拿证” 到 “专业” 的成长路径

心理咨询师并非 “拿证就能上岗” 的职业,而是需要 “终身成长” 的专业领域。结合行业现状,一条清晰的职业发展路径应包含 “新手期 - 成长期 - 成熟期” 三个阶段,每个阶段的核心任务不同。

(一)新手期(1-3 年):打基础,积累 “有效经验”

核心目标:避免 “持证即执业” 的误区,建立基础专业能力。

学习重点:

补修基础课程:若为非心理学专业,需系统学习《普通心理学》《发展心理学》《咨询心理学》等核心理论,建立知识框架;

掌握 1 个主流流派:新手建议从 “认知行为疗法(CBT)” 入手(操作流程清晰,适合入门),参加 6 个月以上的系统培训(如中国心理学会的 CBT 基础培训);

实践途径:

参与公益咨询:通过 “心理援助热线”“社区公益咨询点” 积累个案,初期以 “轻度情绪问题” 为主,避免直接接触严重心理问题(如自杀倾向、精神疾病);

接受个体督导:每月至少 2 次个体督导(由二级以上或 CPS 注册督导师指导),复盘个案中的问题(如 “如何回应来访者的沉默”“如何设定咨询边界”);

职业选择:

优先进入 “成熟心理咨询机构” 担任 “助理咨询师”,协助资深咨询师做个案记录、预约沟通,观察真实咨询过程;

或进入 “企业 EAP 部门”“学校心理辅导室” 担任辅助角色,积累特定领域经验(如职场压力、青少年心理)。

(二)成长期(3-8 年):定方向,形成 “专业特色”

核心目标:从 “全能型” 转向 “专精型”,建立个人专业标签。

学习重点:

深耕细分领域:根据兴趣选择方向(如儿童青少年咨询、婚姻家庭咨询、创伤后应激障碍 PTSD 干预),参加专项培训(如 “儿童游戏治疗”“家庭系统排列”);

考取高阶认证:如申请 “中国心理学会 CPS 注册心理师”(需满足个案小时数≥150 小时、督导小时数≥30 小时),这是进入专业领域的核心背书;

实践重点:

增加个案复杂度:逐步承接 “中度心理问题”(如焦虑症 / 抑郁症的辅助咨询,需在精神科医生指导下进行),每一个个案后撰写 “咨询报告”,总结经验;

尝试团体督导:除个体督导外,加入 “团体督导小组”,通过同伴反馈发现自身盲点(如 “是否过度共情导致边界模糊”);

职业选择:

在机构内晋升为 “专职咨询师”,独立承接付费个案;

若擅长某一领域(如青少年咨询),可与学校、亲子机构合作,打造 “青少年心理专家” 标签;

尝试线上平台入驻:如在 “简单心理”“壹心理” 等平台申请成为 “入驻咨询师”,通过平台流量获取个案。

(三)成熟期(8 年以上):树品牌,发挥 “行业价值”

核心目标:从 “咨询师” 转向 “行业贡献者”,实现多元发展。

能力升级:

成为督导师:参加 “注册督导师培训”(如 CPS 注册督导师项目),开始指导新手咨询师,传承经验;

参与行业研究:针对擅长领域撰写案例报告、专业文章,或参与 “心理健康科普”(如撰写公众号、录制科普视频);

职业方向:

独立执业:开设个人心理咨询工作室,通过口碑、社群运营获取个案,建立个人品牌;

机构合伙 / 创业:与资深咨询师共同创办心理咨询机构,制定服务标准、培养新人;

跨领域合作:与精神科医院合作,为 “心理 - 精神” 共病患者提供联合干预;或为企业提供 “定制化 EAP 方案”(如高管心理辅导)。

(四)职业发展的核心保障:坚守伦理,避免 “职业风险”

心理咨询师的 “生命线” 是 “伦理规范”,行业内因伦理违规(如与来访者建立恋爱关系、泄露来访者隐私)被取消执业资格的案例屡见不鲜。核心伦理准则需牢记:

保密原则:来访者信息仅用于咨询,除非存在 “自伤 / 伤人风险”“法律要求”(如警方调查),否则不得泄露;

边界原则:不与来访者建立咨询外的关系(如朋友、商业合作),不接受来访者的贵重礼物,咨询收费透明;

知情同意:咨询前需明确告知 “咨询目标、时长、收费标准、终止条件”,让来访者自主选择;

转介原则:若发现来访者存在 “精神疾病症状”(如幻觉、妄想),需及时转介至精神科医院,不擅自进行 “治疗”。

四、常见问题答疑(FAQ)

1. 心理咨询师的资格证书有哪些作用?

资格证书的核心作用是 “专业学习的阶段性证明” 和 “职业入门的敲门砖”:一方面,它能证明你接受过系统培训,具备基础专业知识;另一方面,多数机构、平台在招聘或入驻时,会将证书作为 “基本筛选条件”。但需注意:证书无法直接等同于 “咨询能力”,最终能否获得来访者信任,仍取决于个案经验、督导经历和专业口碑。

2. 如何选择合适的心理咨询师培训机构?

需重点关注 “课程质量” 和 “后续服务”,而非 “证书名称”:

看师资:是否由 “心理学专业教授”“CPS 注册督导师” 授课,而非 “仅靠营销包装的‘专家’”;

看课程设置:是否包含 “实操演练”“个案督导” 模块(占比不低于 40%),避免 “纯理论刷题” 的课程;

看口碑:通过 “知乎”“心理咨询师社群” 查询其他学员的评价,重点关注 “培训后是否能实际应用”“后续是否有督导支持”;

避坑提醒:警惕 “7 天拿证”“包过包就业” 的宣传,正规培训周期至少 3-6 个月,且无 “包就业” 承诺。

3. 心理咨询师的职业前景如何?

职业前景整体乐观,需求缺口持续扩大:

政策支持:《健康中国行动(2019-2030 年)》明确提出 “加强心理健康服务体系建设”,社区、学校、企业的心理服务岗位逐年增加;

市场需求:据《2023 年中国心理健康蓝皮书》显示,我国有近 50% 的人存在不同程度的心理困扰,而专业咨询师数量不足 20 万,缺口超 100 万;

收入潜力:新手咨询师时薪约 200-400 元,资深咨询师(8 年以上经验)时薪可达 800-1500 元,独立执业者年收入可达 20-50 万元(需结合口碑和个案量)。

4. 非心理学专业出身,能成为合格的心理咨询师吗?

可以,但需补充 “专业短板”,避免 “半路出家” 的劣势:

补基础:通过 “慕课平台”(如中国大学 MOOC)学习《普通心理学》《社会心理学》等课程,或报考 “心理学在职研究生”,系统构建知识体系;

重实践:非科班出身的核心短板是 “个案经验不足”,需更早参与公益咨询,多接受督导,用 “实践弥补理论差距”;

看案例:行业内有大量非科班出身的优秀咨询师(如从教育、医疗行业转型),其优势在于 “更懂特定领域需求”(如教师转型青少年咨询),关键是 “持续学习 + 扎实实践”。

5. 现在没有国家认证,如何判断一个心理咨询师是否专业?

可通过 “5 个维度” 综合判断,避免踩 “伪专业” 的坑:

看注册资质:是否为 “中国心理学会 CPS 注册心理师 / 督导师”,或在主流平台(如简单心理)的 “专业审核” 通过;

看个案经验:直接询问 “累计个案小时数”(低于 300 小时的需谨慎)、“擅长领域”(是否与你的问题匹配);

看督导经历:是否有 “定期督导”(如每月 2 次以上),督导老师是否为行业认可的资深人士;

看培训经历:是否有 “连续 6 个月以上的主流流派培训”(如 CBT、精神分析),而非 “碎片化短期课程”;

看伦理意识:首次咨询是否主动告知 “保密原则、收费标准、咨询边界”,是否过度承诺 “能彻底解决问题”(专业咨询师会客观说明咨询的局限性)。

6. 心理咨询师需要具备哪些 “非专业能力”?

除了理论和技能,以下能力同样重要,甚至决定职业上限:

情绪调节能力:能快速消化来访者的负面情绪(如焦虑、愤怒),避免 “职业耗竭”(如出现失眠、情绪低落);

倾听与共情能力:不是 “同情” 来访者,而是 “理解其感受”(如 “我能感受到你现在的无助”),避免急于给出建议;

反思能力:每次咨询后能复盘 “哪些回应有效、哪些需要改进”,不固执己见;

沟通能力:能将专业术语转化为 “通俗语言”(如不用 “阻抗”,而用 “你最近好像不太愿意聊这个话题”),让来访者容易理解。

7. 心理咨询师能为来访者 “解决所有心理问题” 吗?

不能,专业咨询师会明确自身 “服务边界”,以下情况需转介:

严重精神疾病:如精神分裂症、重度抑郁症(有自杀倾向),需先由精神科医生进行药物治疗,咨询师仅提供辅助心理干预;

超出擅长领域:如擅长青少年咨询的咨询师,遇到 “创伤后应激障碍(PTSD)”,会转介给专项领域的咨询师;

超出能力范围:如来访者存在 “法律纠纷、严重家庭暴力”,会联合律师、社工等专业人士共同干预,而非独自处理。

8. 考了心理咨询师证书后,想兼职做咨询师,该从哪里入手?

兼职入门建议 “循序渐进”,避免直接承接付费个案:

第一步:加入公益平台,如 “心理援助热线”“高校心理中心志愿者”,积累免费个案经验(至少 100 小时);

第二步:申请 “线上平台兼职助理”,协助资深咨询师做个案整理、回访,了解兼职流程;

第三步:在 “小众平台” 尝试低价兼职(如时薪 100-200 元),优先承接轻度情绪问题,同时持续接受督导;

注意:兼职时需遵守 “所在机构的伦理规范”,不私下联系来访者(如添加微信),避免双重关系。

结语

心理咨询师的 “等级划分” 虽已成为历史,但 “专业成长的等级” 从未消失 —— 从 “新手” 到 “资深”,核心不在于证书的 “级别”,而在于 “个案经验的厚度、督导支持的力度、持续学习的深度”。随着社会对心理健康的重视程度不断提升,这个职业的价值会越来越凸显,但也对从业者的专业度和伦理意识提出了更高要求。如果你有志进入这个领域,建议先放下 “快速拿证、快速赚钱” 的心态,从扎实学习、积累经验开始,真正用专业能力帮助他人,也实现自身的职业价值。

本文分类:经验分享

本文关键词:心理咨询师最新政策,心理咨询师,心理学证书,心理咨询,心理咨询师报名,心理咨询师报名条件,心理咨询师报考新政策,心理咨询师报考,心理咨询师报考时间,心理咨询师报考要求

浏览次数:112 次浏览

发布日期:2025年10月21日

热线电话:010 - 53656131地址:北京市朝阳区东坝乡单店村1幢平房1-5号邮编:100024